近日,药学院中药配伍重点研究室徐顶巧博士在植物学国际权威期刊Horticulture Research(IF:5.404,Nature子刊,中科院1区Top期刊)发表了题为“Integration of full-length transcriptome and targeted metabolomics for identifying Benzylisoquinoline Alkaloid Biosynthetic genes inCorydalis yanhusuo”的研究论文。

目前,世界范围内治疗严重、急慢性疼痛的主要药物仍是吗啡、可待因等阿片类药物。但这类药物的成瘾性强,长期大量的使用对身体的危害较大。同时,该类药物因是制造毒品的前体而受到管制。因此,寻求其他类型的镇痛药物迫在眉睫。延胡索(Corydalis yanhusuo.W. T. Wang),别名元胡,是罂粟科紫堇属多年生草本植物,常以其干燥块茎入药,是世界上首个具有低成瘾性和耐受性的镇痛中药。在中国,自古以来也将中药延胡索用于疼痛的治疗。虽然其镇痛效价约为吗啡的60%,但副作用小。研究发现,四氢巴马汀和左旋紫堇达明已被确认为延胡索中具有镇痛活性成分,可作为阿片类镇痛药的替代品,但含量低下,产量较小制约着该类药物的应用。

该研究以来自道地产区浙江磐安的延胡索成熟期的叶和块茎为研究对象,采用UPLC-Q-TOFMS定性定量分析了延胡索中具有镇痛活性的成分并通过二代校准的三代全长转录组测序的方法并对合成原小檗碱型苄基异喹啉生物碱的相关基因进行了挖掘,为后期利用合成生物学与植物代谢工程生产延胡索中具有镇痛效果的痕量化合物奠定了基础。

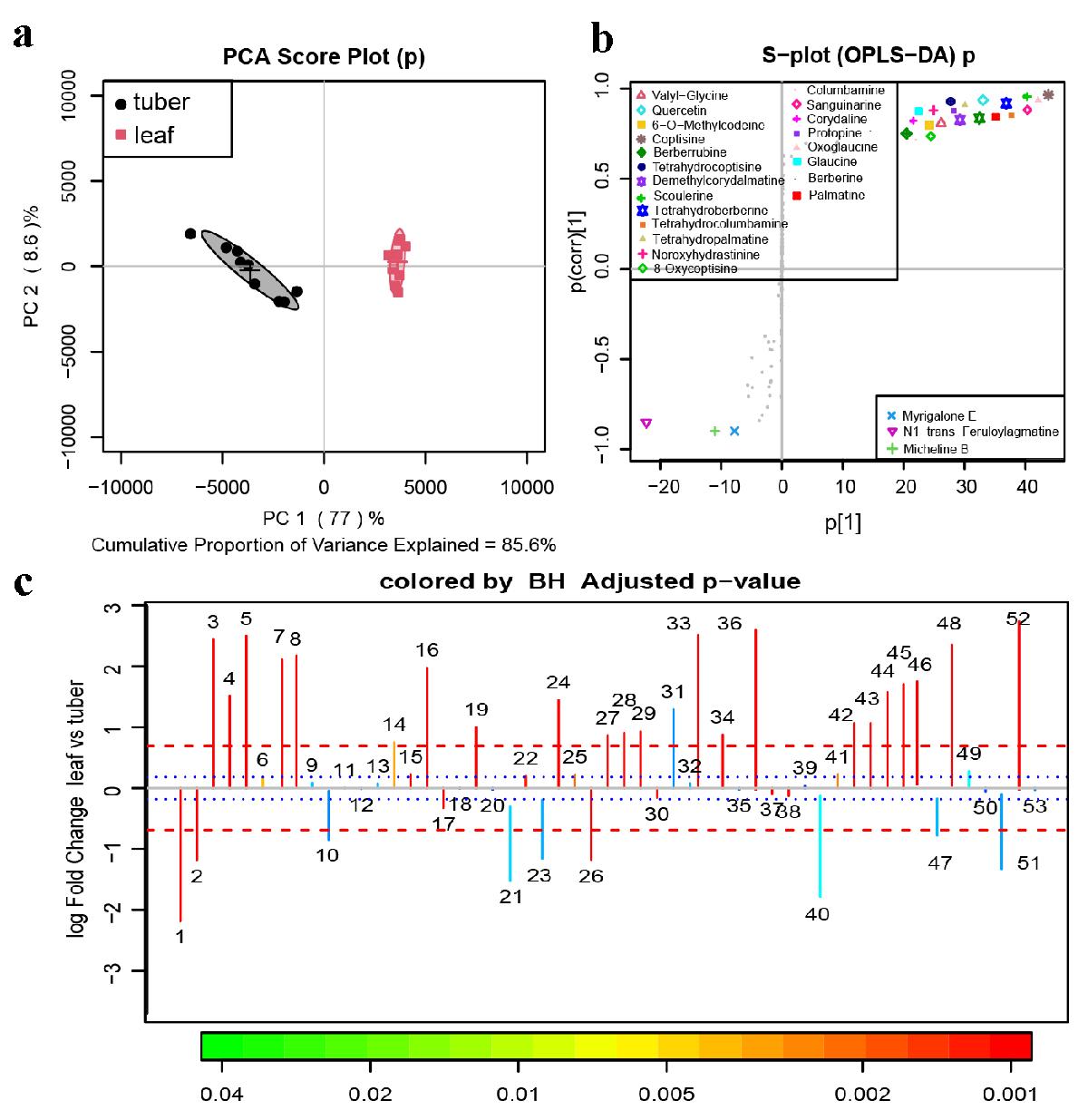

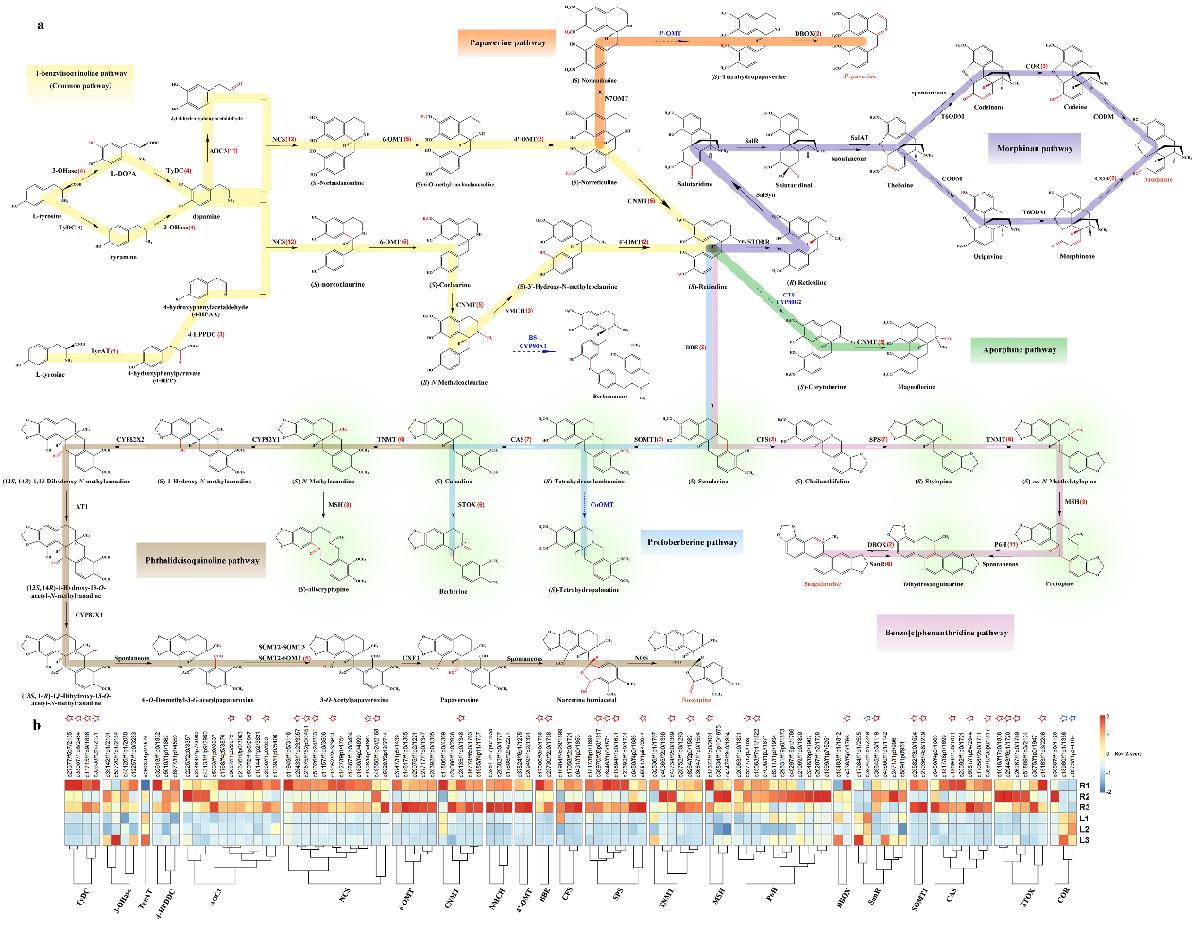

研究首先对处于不同器官的组织样品进行了转录组-代谢组联合分析,最终鉴定到了101个参与苄基异喹啉生物碱(benzylisoquinoline alkaloid, BIA)生物合成途径的unigenes和38种在延胡索叶与块茎中含量具有显著差异的代谢物,并对其中19种典型的代谢物进行了器官差异性丰度测定。结果显示,目前已知的合成途径在延胡索中报导过的BIAs合成途径中均成功对应到至少一种关键合成酶的unigene,说明BIA的空间分布差异主要受到转录水平上的调控。

图1:延胡索叶片与根茎组提取物QTOF-MS代谢组学分析

Fig. 1: Metabolomic multivariate analysis of QTOF-MS data ofC. yanhusuoextracts for the tuber and leaf groups.

图2:延胡索中苄基异喹啉生物碱的生物合成途径

Fig. 2: A total of 101 non-redundant unigenes are involved in the BIA biosynthetic pathway according to the tblastn results, along with the expression profile of all candidate genes.

进一步研究发现,其中参与合成具有广泛临床镇痛潜力的关键代谢物四氢巴马汀的酶可能与唯一已知的黄连中负责催化这一步反应的Columbamine O-methyltransferase(CoOMT)存在较大的蛋白质序列差异。通过系统发生树分析,作者们推断出至少存在10种unigenes的翻译产物可能催化四氢巴马汀的合成。明确了镇痛成分的生物合成机制,同时为进一步生化水平上的活性验证提供了方向,且为后期延胡索功能基因组的解析奠定基础。

陕西中医药大学徐顶巧博士和中国药科大学林瀚丰为共同第一作者,皖南医学院年四辉教授和中国药科大学赵玉成副教授为共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划(2019YFC1711000)、国家自然科学基金(81703637)、陕西省自然科学基金(2020JQ-862)等项目的资助。